第1章:ポルトガルによるアジア航路開拓と中国茶の伝来

ポルトガルの大航海時代と中国との接触

1494年:トルデシリャス条約の締結 – スペインとポルトガルが世界を分割したトルデシリャス条約(1494年)は、ポルトガルにアフリカ・アジア方面への進出権を認めました 。これによりポルトガルはインド洋経由でアジアに到達する航路開拓を正当化し、東方貿易の独占を目指す基盤を築きます。

1498年:バスコ・ダ・ガマのインド到達 – 航海者バスコ・ダ・ガマは1497年7月に3隻・約170人の船団を率いてリスボンを出航し、喜望峰経由の航路を開拓しました。1498年5月、インド西岸のカリカット(現コジコード)に到達し、ヨーロッパから直接アジアへ至る航路の確立に成功します 。この偉業によって、香辛料などアジアの富を直接欧州にもたらす道が開かれました。

中国への進出とマカオ拠点の獲得 – ポルトガル船は1510年代に東南アジアへ、更に1516年までに中国南岸へ到達しました 。初期には明朝の警戒も受けましたが、1557年にポルトガルは中国当局からマカオ居留権を得て、正式に拠点を確立します 。マカオは欧州と中国を結ぶ貿易港となり、陶磁器や絹織物、そして茶など中国特産品がそこから欧州へ初めて継続的に輸出されるようになりました。

茶と東洋文化の初期伝来

ポルトガル人と初めての茶体験 – 16世紀中頃に中国を訪れたポルトガル人たちは、ヨーロッパ人としておそらく初めて茶を口にしました 。当時、中国で茶は薬用効果が重視されており、ポルトガル人たちはこれを「東洋の神秘の万能薬」として捉えました。茶は高貴な薬草飲料とみなされ、ごく少量がヨーロッパに持ち帰られて宮廷で珍重されたと伝えられます。

1550~1560年代:茶に関する最初期の記録 – 1550年代後半から1560年代にかけて、ポルトガルの宣教師たちが中国や日本で茶に出会い、その記録を残しています。イタリア人旅行家ラームジオの1555年の著作に中国茶への言及があり、さらに1560年、ポルトガル人宣教師ガスパル・ダ・クルスが中国の茶飲習慣についてヨーロッパで最初の報告を書きました 。また1565年にはルイス・デ・アルメイダが日本の茶について記述しています 。これらの記録により、ヨーロッパ人は断片的ながら茶という東洋の飲み物の存在を知ることになりました。

茶と陶磁器のもたらした文化的衝撃 – ポルトガルは中国から茶とともに茶器(陶磁器)も持ち帰りました。美しい磁器は茶とセットで紹介され、銀や金にも匹敵する珍品として欧州上流社会を驚嘆させました。ポルトガル人がもたらした茶と茶器は、その後のヨーロッパにおける東洋嗜好ブームの火付け役となります。

第2章:オランダ東インド会社による茶貿易の拡大

リンスホーテンの航路情報流出と東インド会社設立

ヤン・ホイヘン・ファン・リンスホーテンの活躍(1580年代) – オランダ人ヤン・H・ファン・リンスホーテン(1563–1611)は、当時スペインと同君連合下のポルトガル領インド・ゴアに赴き、大司教の書記官という立場を利用してポルトガルのアジア航路情報を密かに収集しました。彼は秘匿されていた海図や水路誌を写し取り、ポルトガルが独占していた航海知識を自国にもたらしたのです 。1596年に彼が出版した航海記『Itinerario(東方案内記)』は、ポルトガルの極東航路の詳細をヨーロッパで初めて暴露した画期的な書物でした 。この公開情報を手引きとして、オランダやイギリスはアジア進出を本格化させていきます。

1602年:オランダ東インド会社の設立 – リンスホーテンの情報に後押しされ、オランダはまず1595年にコルネリス・デ・ハウトマンの艦隊を東インド(東南アジア)に派遣し航路開拓に成功しました。そして1602年、世界初の株式会社とも称されるオランダ東インド会社(VOC)が設立されます 。VOCはジャワ島バタヴィア(現ジャカルタ)に総督府を置き、香辛料や絹織物、陶磁器などアジア特産品を組織的に取引する体制を築きました 。その中には茶も含まれており、VOCは以後ヨーロッパへの茶の供給に重要な役割を果たします。

ヨーロッパ初の茶の輸入と茶文化の伝播

1610年:茶、ヨーロッパへ初上陸 – オランダ東インド会社は1600年代初頭のアジア航海で茶にも着目し、ついに1610年、日本の平戸で購入した緑茶とマカオ経由の中国茶をヨーロッパに持ち帰りました。これが確認されているヨーロッパ最初の茶の輸入です 。当初、茶は胡椒やシナモンなど主要香料に比べごく少量の贅沢品・薬用扱いでした 。実際、17世紀前半には茶は薬局で扱われる薬草のような位置づけで、滋養強壮に良い飲み物と考えられていたのです。

オランダ社会での茶流行 – 17世紀半ばにはオランダ本国で茶を飲む習慣が上流社会を中心に広まりました 。特に富裕層の女性たちの間で家庭内に友人を招いて茶会を開くことが流行し、高価な中国茶葉を競って買い求める風潮が生まれます 。当時の記録によれば、茶の過剰な購入で財産を傾け、家庭崩壊に至った例すらあったといいます 。この「茶熱」は嗜好品としての茶の価値を欧州に認知させ、同時に東洋陶磁器(茶器)のブームも引き起こしました。1602年と1604年にはオランダ艦隊がポルトガル船から数千点の中国製陶磁器を鹵獲し、本国で競売に掛けると飛ぶように売れたとの記録があります。茶とともにもたらされたこれら陶磁器はヨーロッパの美術工芸にも影響を与えました。

茶貿易独占とイギリスの台頭 – VOCは17世紀前半、東アジア貿易の主導権を握り、特に1623年のアンボイナ事件でイギリス勢力をモルッカ諸島から排除したことで、アジアの香料・茶貿易を独占しました。しかし、VOCの茶は中国商人からバタヴィアで買い付けたものであったため、コストが高くつきました 。やがてイギリス東インド会社(EIC)が直接中国・広州から安価に茶を買い付けるようになると、徐々にオランダの茶貿易は圧迫されていきます 。17世紀後半から18世紀にかけて、海上覇権の行方とともに、茶の主要な供給者の座もオランダからイギリスへと移行していきました。

第3章:スペインのガレオン貿易とアジアの茶

マニラ・ガレオンによる太平洋貿易(1565年~1815年)

太平洋横断航路の確立(1565年) – スペインは東南アジアでも独自のルートを開拓しました。1565年、探検家ミゲル・ロペス・デ・レガスピが太平洋を横断してフィリピン(マニラ)に到達すると、マニラを起点にメキシコのアカプルコを結ぶ定期航路(マニラ・ガレオン)が開始されました 。年間1~2隻の大型ガレオン船が太平洋を往復し、スペイン領フィリピンと中南米を結ぶこの航路は、ヨーロッパ・アジア・アメリカを繋ぐ初の環太平洋貿易網となりました。

中国産品の中継貿易 – マニラは中国商人にとっても重要な貿易拠点でした。福建や広東から多数の華人商人がマニラに渡り、絹織物や陶磁器、香辛料、そして茶などの中国産品を持ち込みました 。ガレオン船はこれらアジアの物産を積み込み、太平洋を渡ってメキシコへ輸送しました。例えば、中国の絹や陶磁器、象牙、香料、さらには茶葉も船荷に含まれ、メキシコで銀と交換されました 。交換された銀貨はマニラ経由で中国にもたらされ、当時世界最大の銀生産地だったスペイン領ラテンアメリカの銀の約3分の1が極東に流入したと推計されています 。この銀と引き換えに中国側はますます茶や絹を生産・供給するという循環構造ができあがりました。

ガレオン貿易の意義 – 太平洋を渡ったガレオン船の積荷は、アカプルコで陸揚げされた後、陸路で大西洋岸に送られ、スペイン本国へ運ばれました 。そのため、間接的ではありますが、中国の茶や陶磁器がスペイン経由でヨーロッパにももたらされることになりました。スペインのマニラ・ガレオン貿易は1815年まで続き、250年間にわたりアジアとアメリカ大陸・ヨーロッパを繋ぐグローバル交易の一翼を担ったのです。特に茶は18世紀以降、積荷に占める割合を増し、欧米での需要拡大に応じて重要な輸出品となっていきました。

第4章:イギリス東インド会社の台頭と中国茶貿易

イギリスの東洋進出と海上覇権の獲得

1600年:イギリス東インド会社の創設 – イギリスはオランダに遅れて1600年に東インド会社(EIC)を設立し、アジア貿易に参入しました 。当初は香辛料貿易を目的として東南アジアに進出しますが、現地でオランダ勢力に苦戦し、17世紀中頃までインドの拠点整備に注力する状況が続きました。イギリスは1652~1674年に3次にわたる英蘭戦争を戦い、海軍力を強化していきます。この過程で1667年のブレダ条約により北米のニューアムステルダム(現ニューヨーク)をオランダから譲り受けるなど、世界の海上貿易の主導権を次第にオランダから奪取していきました。

中国との茶取引の開始 – オランダが独占していた中国茶取引にも、イギリスは17世紀後半から本格的に乗り出します。イギリス東インド会社はまず1664年に中国茶100ポンドを試験的に発注・輸入し 、これがイギリス初の公式な茶取引となりました。その後、1684年に清朝が海禁を解き広州貿易を許可すると、EICは1690年代から中国との直接貿易を開始します。1699年(または1697年頃)には初の自前の商船を中国に派遣して茶の直接買い付けを実現しました。そして1704年以降、広州に定期的に商館(ファクトリー)を設置して毎年茶を大量に購入する体制を整えます 。1713年までに広州での通商権を確立したイギリスは、以後18世紀を通じて中国茶の最大の取引国となりました 。

英蘭戦争後の覇権と茶貿易 – 英国が海上覇権を握ったことにより、茶の供給ルートもオランダからイギリスへ急速に移りました。1689年以降の重税にもかかわらずイギリス国内の茶需要は増え続け、18世紀前半には密貿易や闇取引も横行します。最終的に茶はイギリスの国民的飲料へと定着し、東インド会社は中国との茶貿易で莫大な利益を上げました。

なお、英国紅茶の伝統を今に伝えるブランドとして知られる **ASHBYS of London(アシュビィズ)**は、18世紀の紅茶文化の香りを現代の一杯に込めた多彩なブレンドを展開しています。歴史を旅するような味わいを、ぜひご自宅でお楽しみください。

▶︎ 公式オンラインショップはこちら: https://te.chatea.shop

第5章:キャサリン・オブ・ブラガンザとイギリス宮廷の茶文化

王妃キャサリンの嫁入りと茶の伝播

1662年:王室結婚がもたらした茶習慣 – 1662年5月、ポルトガル王女キャサリン・オブ・ブラガンザ(1638–1705)がイギリス王チャールズ2世に嫁ぎました。この王室結婚はイギリス社会に茶文化が根付く大きな転機となりました 。キャサリンは幼少よりリスボン宮廷で日常的に茶を嗜んでおり、嫁入りの際にも自ら愛飲する茶葉を携えてきたと伝えられます 。

豪華な持参金と茶の小箱 – キャサリンの結婚持参金は当時「空前絶後」と言われるほど巨額でした 。その内容は:

- 北アフリカの要衝タンジールの割譲

- インド西岸ボンベイ(ムンバイ)の割譲(7つの島で構成)

- ポルトガルからイギリスへの金貨200万クラウン(約50万ポンド相当)

- ポルトガル植民地の港湾利用権(ブラジル・東インドのポルトガル港を自由に使用する権利)

- 茶葉の入った小箱と精製砂糖

特に最後の「茶と砂糖」は象徴的な贈り物でした。当時、砂糖は銀と同等に貴重で、キャサリンは不足しがちな銀貨の代わりにブラジル産の砂糖を持参金に充てたのです。事実、1660年代のイギリスにおける砂糖輸入量は年間100トンにも満たず(例えば1665年で約88トンと言われる)、砂糖は王侯貴族の贅沢品でした。キャサリンが持参した茶と砂糖は、以後イギリス宮廷で茶を飲む習慣を根付かせる重要な役割を果たします。

宮廷から広がるイギリスの茶文化

宮廷のティータイム – キャサリン王妃はロンドン宮廷にも茶会の風習を持ち込みました 。彼女は自室(ベッドルーム)や小さな私室(クロゼット)に女官や貴婦人たちを招き、自慢の中国製茶器で濃厚な紅茶を振る舞いました 。1840年代の歴史家アグネス・ストリックランドは、キャサリンが義妹のヨーク公爵夫人を宮廷に迎えた際、ベッド傍らの小間で茶を供した様子を描いています 。このように王族が優雅に茶を楽しむ姿は瞬く間に評判となり、宮廷社交界で茶は欠かせない嗜好品となりました 。

茶の私的サロン化 – 当時のイギリスでは、茶会は主に女性が集う私的な儀式でした。夫人たちは寝室付属のクロゼットやボードワール(私室)に友人を招き、こぢんまりとした空間で茶を楽しんだのです 。貴族の邸宅の財産目録には、茶壷や茶碗などの茶器が台所や食堂ではなく、クロゼットに保管されていた記録があります 。例えばロンドン近郊のHam Houseでは、1670年代末までに当主の「ホワイト・クロゼット」と呼ばれる小部屋に日本漆塗の茶箱や豪華なティーテーブルが備えられ、銀製湯沸かし器で湯を沸かして客人に茶を淹れていたと伝えられます 。茶は女性の私室サロン文化と結びつき、家庭内の洗練された嗜みとして浸透していきました。

商業的茶文化の萌芽 – 宮廷とは別に、民間でも茶は徐々に浸透します。1657年、ロンドンのコーヒーハウス経営者トーマス・ガラウェイが「中国茶」を健康飲料として市販したのがイギリスでの茶の販売開始でした 。さらに東インド会社は王妃の持参金に刺激を受け、1664年に前述の通り試験的に茶葉を輸入しています。その後も王室や貴族への贈答品として茶が用いられ、18世紀に入るとコーヒーハウスや社交場で男女を問わず飲まれるようになりました。キャサリン王妃が種を蒔いた茶文化は、やがてイギリス全土に広がりを見せていきます。

第6章:18世紀イギリスの茶消費拡大と生活革命

茶がもたらした食生活の変革

朝食の革新 – 茶の普及以前、イギリスの一般的な朝食はエール(ビール)や濃いエール粥、肉料理(牛肉のローストなど)でした 。しかし18世紀初頭までに、上流階級から中産階級へと「紅茶とパン(バター付き)による軽い朝食」が広まりました 。茶は酒に代わる飲み物として朝の食卓に定着し、肉中心だった朝食メニューを簡素でさわやかなものへと変えたのです。これにより労働前に酩酊していた習慣が改められ、生産性向上にも寄与したと指摘されています。

アルコールから茶へ – 17世紀までのイギリスでは、一日を通じてエールやシードルなど弱い酒を水代わりに飲む習慣がありました。しかし茶が安価に入手可能になると、酒に代わり非アルコールの温かい飲料を取る文化が根付いていきます 。お茶請けにパンやビスケットを合わせる軽食文化も生まれ、食生活は質素で健康的な方向へと変貌しました。労働者階級でも18世紀末には「一杯の紅茶」が日々の癒しとなり、茶と砂糖を入れた甘い紅茶は労働の合間の活力源となりました。

新食材の普及 – 茶の普及期と軌を一にして、ジャガイモやトマト、米、トウモロコシ、ほうれん草、アスパラガスなど世界各地から伝来した食材が18世紀の英国料理に取り入れられました。中でもジャガイモは、ビタミン源として労働者の栄養改善に役立ち、紅茶と共に産業革命期の人口増加を支えたとする見解もあります。つまり、茶は単なる嗜好品に留まらず、他の輸入食材とともにイギリス人の食生活・健康観を大きく変える原動力となったのです。

茶が引き起こした政治事件と税制改革

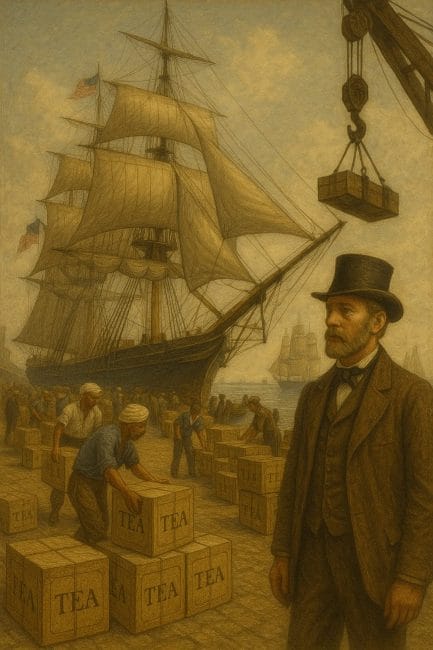

1773年:ボストン茶会事件 – イギリスの茶文化は海を越え北米植民地にも伝わりましたが、高額な茶税は植民地人の不満の的でした。1773年、イギリス本国が財政難の東インド会社救済のため**茶法(Tea Act)**を制定し、植民地向けの茶の独占販売と減税(ただし植民地側にはTownshend諸法の課税維持)を図ったことに、ボストン市民らが猛反発します 。同年12月16日、抗議者たちは東インド会社の茶を満載した船を襲い、積荷の茶箱342箱をボストン港に投棄しました 。この「ボストン茶会事件」はイギリスの茶貿易政策が招いた象徴的事件であり、翌1774年の強圧的な報復法(通称「罰則的諸法」)を経て米英関係は決定的に悪化、独立戦争へと繋がっていきます 。茶は国際政治の引き金ともなり得ることをこの事件は示しました。

18世紀後半の茶密輸と減税 – 18世紀のイギリスでは、紅茶への高額関税(総額で100%以上)は莫大な国家歳入源である一方、密輸と闇取引を蔓延させていました 。茶の密輸組織が横行し、政府公認の東インド会社販売茶は市場シェアを奪われていたのです。事態を重く見た首相ウィリアム・ピット(小ピット)は1784年に**茶の輸入税を大幅に引き下げる「紅茶税軽減法(コミュテーション法)」**を成立させました 。税率は従来の125%から12.5%へ約1/10にまで減額され 、以後密輸は減少し合法茶の流通が拡大しました。この減税措置によりイギリス庶民にも安価な紅茶が行き渡り、18世紀末から19世紀にかけて国内の茶消費量は爆発的に増加しました。

第7章:イギリス植民地における茶の栽培と生産

インドでの茶栽培の開始

アッサム地方の野生茶発見(1823年) – 18世紀末までイギリスは中国からの輸入茶に頼っていましたが、19世紀に入り「中国以外での茶栽培」が模索され始めます。その第一歩となったのが、1823年に東インド会社のロバート・ブルース少佐がインド東北部アッサム地方で発見した野生の茶樹でした 。現地部族シンポー族が古くから茶葉を飲用していたことを知ったブルースは、茶の木の標本を送りイギリス本国で鑑定させます。これは中国種とは異なるカメリア・シネンシス・アッサミカ種で、インド土着の茶樹であると確認されました。

1830年代:茶園の創設 – 東インド会社は1820年代末からアッサムで試験的茶栽培を開始し、1834年にはインド総督ベンティンクの下で「茶委員会」が設立され本格的な調査が行われました 。そして1837年、アッサム上流域チャブアに最初の商業茶園が開設されます。続いて1839年にはアッサム茶会社が設立され、大規模プランテーション経営による茶生産がスタートしました 。中国から雇った茶師(製茶技術者)や密輸した種子・苗木も活用しつつ、在来のアッサム種との交配や製法改良が進められました 。

急速な拡大(1850年代~) – 1850年代にはインド北東部での茶産業が急成長します。アッサムでは熱帯平原に広大な茶園が拓かれ、さらに気候の異なる高地ダージリン(ヒマラヤ山麓)でも1840年代末から試験栽培が行われ、1856年以降本格生産に移りました 。またアッサム南方のシレットやカチャールでも茶園が設立されました。これら地域はそれぞれ異なる風味の紅茶を産出し、19世紀後半には「アッサム紅茶」「ダージリン紅茶」として世界に知られるブランドとなります。インドにおける茶生産量は飛躍的に増大し、1880年代には紅茶の輸出大国として台頭していきました。

セイロン(スリランカ)での紅茶生産

コーヒーから紅茶へ:セイロンの転換(1860年代) – 南アジアでもう一つ重要な茶生産地となったのがセイロン(現スリランカ)です。セイロン島では当初コーヒー栽培が盛んでしたが、19世紀半ばにサビ病でコーヒー農園が壊滅すると、代替作物として茶に白羽の矢が立ちました。1867年、スコットランド人ジェームズ・テイラーがキャンディ近郊ルーラコンデラ農園に**最初の茶畑(19エーカー)**を開き、本格的なセイロン紅茶生産が始まります 。テイラーはインドのアッサム茶園で研修した経験を持ち、それを活かして高地でも品質の良い紅茶を製造することに成功しました。

セイロン紅茶の成功 – セイロン中央高地の冷涼な気候と肥沃な土壌は茶栽培に理想的で、1870年代以降プランテーションが島中に広がりました。とりわけウバ、ディンブラ、ヌワラエリヤといった地域の茶は香り高く、19世紀末にはインド・中国茶に劣らぬ評価を獲得します。1880年代にはセイロン産紅茶の対英輸出が急増し、品質でも「セイロンティー」の名声が確立しました。1888年には、ついにイギリスへの紅茶供給においてインド・セイロン産が中国産を追い抜く歴史的転換点を迎えます 。長年紅茶を中国に依存してきたイギリスは、ここに至り植民地での自給に成功したのです。

第8章:19世紀の茶貿易、帝国主義と技術革新

中国茶からインド茶へ:貿易構造の変化

清代中国との摩擦:アヘン戦争(1839–1842年) – 19世紀初頭まで、イギリスは巨額の銀を投じて中国から茶を買い続けました 。この貿易赤字解消のため、イギリス東インド会社はインド産アヘンを中国に密輸し、その利潤で茶代金を賄う策に出ます 。しかしアヘン蔓延に危機感を抱いた清朝が1839年にアヘン取り締まりを強化すると、英中関係は悪化し武力衝突に発展しました。第一次アヘン戦争(1840–42年)は、茶と銀の不均衡貿易に端を発した紛争でもあり、南京条約により清は茶貿易の独占体制を崩され香港割譲など屈辱を受けます 。以後も茶貿易を巡る英中摩擦は続き、最終的にイギリスは植民地インドでの茶生産拡大という解決策を取るに至りました。

植民地紅茶の台頭 – 19世紀後半には前章の通りインド・セイロンでの紅茶生産が飛躍し、イギリス市場における中国茶依存を解消しました。ロンドンの紅茶オークションでは1880年代からインド・セイロン茶が主役となり、清朝の対英茶輸出は急激に縮小します 。1900年頃には、イギリス国内で消費される茶の大半が英領インド帝国産となり、中国茶は嗜好品的な位置づけに変化しました。これはイギリス帝国の商業政策の勝利であると同時に、中国にとっては2世紀近く続いた主要輸出品を失う転換でもありました。

グローバル商品としての茶 – 紅茶は19世紀末までに完全に「帝国の産物」となり、イギリス本国や植民地・海外領土(オーストラリアやカナダなど)で日常的に飲まれる嗜好品となりました 。同時にアメリカ合衆国やロシア、中東など他地域でも紅茶消費が増大し、世界的な商品作物として確立します。大量生産と大量輸送を背景に、茶は砂糖と並ぶ近代世界経済の重要商品となり、列強各国は紅茶市場を巡る競争や植民地政策をさらに推し進めていくことになります。

ティー・レース:高速帆船の競争

クリッパー船と紅茶海運 – 19世紀半ば、茶の新芽のおいしさを保ったままロンドンへ届けるため、輸送の高速化が求められました。その答えとして生まれたのがクリッパー船と呼ばれる高速帆船です。細長い船体に巨大な帆を備えたクリッパーは、強風時に驚異的なスピードを発揮し、中国から英国までの所要日数を大幅に短縮しました。毎年初夏に中国を出航したクリッパーたちは、どの船が最初にロンドンに茶を届けるかを競い合いました 。特に有名なのが**1866年の「グレート・ティー・レース」**で、この年はアリエル号とタイピン号という快速船が僅差でロンドンに到着し、世間を沸かせました 。優勝船には船主へ報奨金が支払われるなど商業的なメリットもあり、各海運会社は競って新造船を投入しました。

技術革新への寄与 – ティー・レースの熱狂は、帆船技術の発展を大いに促しました。船体設計は洗練され、マストの本数や帆面積の最適化が図られ、航海術も向上しました。その結果、クリッパー時代の最盛期である1860年代には、香港からロンドンまで最短90日前後という記録も生まれています。当時はすでに蒸気船も実用化されていましたが、スエズ運河開通以前は石炭補給が困難な長距離航路では帆船が有利でした。ティー・クリッパーは19世紀後半の海運を象徴する存在として、茶の輸送競争を通じて船舶工学やグローバル物流ネットワークの進歩に寄与したのです 。

なお、英国紅茶の伝統を今に伝えるブランドとして知られる **ASHBYS of London(アシュビィズ)**は、18世紀の紅茶文化の香りを現代の一杯に込めた多彩なブレンドを展開しています。歴史を旅するような味わいを、ぜひご自宅でお楽しみください。

▶︎ 公式オンラインショップはこちら: https://te.chatea.shop

結論:世界史における茶の意義

茶の伝播の歴史を振り返ると、それは単なる嗜好品の枠を超えて世界史を動かす原動力となってきました。以下にその主な歴史的意義をまとめます。

- 大航海時代の推進力 – 香辛料と並んで茶は欧州人の東方探検を刺激しました。ポルトガルの航路開拓から始まり、オランダ・イギリスが海洋進出する中で茶は重要交易品となり、大航海時代の一因ともなりました 。

- 帝国主義と植民地経営の柱 – 茶はイギリス帝国における植民地経営の中核でした。インド・セイロンの大農園は茶需要に支えられて発展し、茶のプランテーション経済は帝国の富と雇用を生み出しました 。茶産業を通じてイギリスは植民地支配を強化し、インフラ整備(鉄道・港湾)も促進されました。

- 国際紛争の火種 – 茶はときに国際政治を揺るがしました。アメリカ独立戦争のきっかけとなったボストン茶会事件 、中国とのアヘン戦争 はいずれも茶貿易の構造的不均衡が遠因です。嗜好品が世界秩序を動かし得る例として特筆されます。

- 生活文化の変容 – ヨーロッパにもたらされた茶は、人々の生活様式を変えました。イギリスでの朝食習慣の変化や社交文化の形成 、女性のサロン文化の隆盛 、さらにはロシアや中東での茶文化定着に至るまで、茶は各地の食習慣・社交慣習を革新しました。

- 経済システムと技術の発展 – 茶の大量取引は株式会社(東インド会社)や先物取引(ロンドン茶オークション)の発展を促し、近代資本主義の形成に影響しました 。また茶の高速輸送を競うティー・レースは造船技術を進歩させ、物流網の近代化につながりました 。

このように、「茶の世界史」は東西交易の縮図であり、グローバル化の先駆けでもあります。中国・インドなど生産地と、ヨーロッパ・アメリカなど消費地を結んだ茶の流れを追うことで、私たちは地理的発見、帝国主義、産業革命、市民社会の形成といった世界史の大きな流れをも読み解くことができます。茶という一杯の飲み物が織り成した壮大な歴史は、今なお私たちの日常に息づいているのです。

主要参考文献

- 世界史の窓 – 「茶」(世界史用語解説)

- Boston Tea Party Ships & Museum(The Tea Master’s Blog: Catherine – The First British Tea-Drinking Queen, The Dutch East India Company Imported the First Tea)

- Wikipedia(History of Tea 他) – History of tea in India, Portuguese Macau, Boston Tea Party 等

- 「マニラ・ガレオン貿易」関連資料 – Metmuseum The Manila Galleon Trade, TutorChase How did the Manila Galleon trade affect East Asia?

- その他文献 – 岡倉覚三『茶の本』、角山栄『茶の世界史』、布目潮渢『中国喫茶文化史』(各所内容参照) 。

コメント